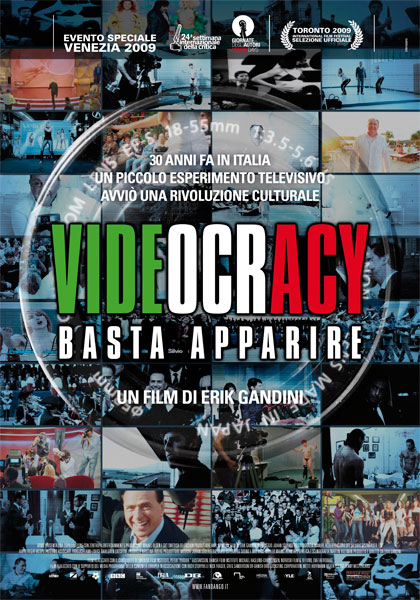

Videocracy, il documentario di Erik Gandini che a Venezia – dove è

stato presentato – è stato ribattezzato “Videocrazy”, è solo l’ultimo dei tanti

documentari usciti di recente sul “nostro” ipernominato Primo Ministro e il suo

regno “videocratico” o “mediocratico”.

Più che il contenuto del documentario,

le polemiche che lo hanno anticipato, o meglio avvolto, e la ricezione del

pubblico (almeno di quello che mi circondava) rivelano a mio avviso alcuni

meccanismi interessanti che hanno a che fare con una presunta libertà, un

presunto distacco dalle cose, una presunta obiettività.

Prima nota stonata: aspettando di

entrare alla prima proiezione – tentativo miseramente fallito – vengo

avvicinata da un sedicente giornalista che mi chiede di guardare in camera e

dire cosa penso del film. A parte il fatto che ancora adesso non ho idea di

dove sia finita la mia intervista, mi chiedo come si possa pretendere di far

parlare qualcuno di un film che non ha ancora visto. Comunque dico che sono

curiosa di vedere se il documentario sia all’altezza delle aspettative create

dalla censura, con tutto il clamore e la pubblicità che ne sono seguite. Dubbio

sacrosanto, come ogni dubbio. Capisco subito che la mia risposta non è proprio

quella che lui si aspetta, anzi sembra restarci male, forse sperava che

partissi con il solito comizio arbitrario, e a microfoni spenti mi dice “no,

no…io lo conosco lui, guarda che è sincero, lui ci crede in quello che fa…”,

sarà pure così ma questo che c’entra? Non è ironico che chiedendo la mia

opinione sulla censura abbiano poi finito per censurare in qualche modo la mia

risposta?

Alla seconda proiezione riesco

finalmente a conquistare un posto in sala e “video” Videocracy, che di sicuro non minerà l’autorità del ipernominato –

lo sta facendo qualcuno o qualcosa? – ma svolge il suo compitino

diligentemente: è uno sguardo abbastanza lucido e forse anche dolente di un

italiano trapiantato all’estero (Svezia) sull’Italia feticista di immagini,

dove il gran cerimoniere di questo culto ha finito per diventare timoniere.

Scene abbastanza scabrose da rimanere impresse per un po’ nella mia memoria e

nei miei incubi: Lele Mora che si dichiara convinto ammiratore di Mussolini e

mostra con viscida tenerezza un montaggio di inni fascisti, mentre i tronisti

fanno il bagno nella sua piscina e si fanno di spritz; Fabrizio Corona che in

un delirio narcisistico si specchia e si unge a dovere le parti basse.

Interessanti e apocalittiche, anche per il commento musicale che le accompagna,

scene dei provini di gruppo (orde danzanti di aspiranti veline) all’interno di

centri commerciali. Istruttivo come una puntata di “Correva l’anno” l’incipit

in cui ci vengono mostrati i primordi della televisione commerciale (anno

domini 1978): in una specie di salotto con tavolini da bar un gruppo di

bontemponi se la canta e se la suona, solo occasionalmente interrotto da

qualche timida telefonata di un pubblico che ancora non è pubblico. L’intimità

domestica culmina nel balletto di una donna mascherata e in guepiere, molto

rudimentale ma sofisticato in confronto agli odierni culi+dettagli

ginecologici, che non riescono più neanche a mantenere l’elemento plasticoso e

pop delle ragazze fast-food di Drive In. L’immagine della donna in maschera è

tetra come le foto dei morti vestiti a festa di fine Ottocento, perché

appartiene a un passato che minaccia la futura (in)civiltà. Quello che resta

sottointeso qui non è che tette e culi non vadano bene in TV a priori, ma che

dal 1978 questi sono stati sistematicamente usati come arma di ricatto e

riscatto, grimaldello dei cervelli, simbolo di un potere ipertrofico.

Potrei adesso tirare in ballo Guy

Debord, che diceva che “l’immagine è diventata la forma finale della

reificazione”, e dunque del potere, ma vorrei tornare al punto di partenza.

Si diceva dunque che Videocracy ha

goduto di una notevole fama prima ancora di uscire, per il divieto imposto

dalle reti Rai e Mediaset di mandare in onda il trailer. Questo, oltre a

confermare la tesi iniziale proposta da Gandini, che si è dichiarato stupito

dell’impeccabile e immediata applicazione del teorema da lui raccontato sul suo

stesso film, ha autorizzato un nutrito gruppo di scettici – me compresa – ad

avanzare dubbi e riserve sull’effettiva efficacia del prodotto, come se si

trattasse di una medicina.

E allora la seconda nota stonata è

vedere come tutti si aspettino da un momento all’altro la salvezza, che di

sicuro non potrà arrivare da un documentario. È l’eterno dibattito sulla

necessità o meno per la cultura di essere militante: io penso che lo sia per

vocazione, ma questo non vuol dire che debba necessariamente essere politica o

politicizzata, a meno che il partito non sia quello dei cervelli funzionanti.

Gandini espone in modo volutamente

cinico e aggressivo le connessioni esistenti in Italia tra “cultura” e

fenomenologia dei media e politica; analizza un fenomeno che almeno nell’Europa

“civile” è tutto italiano, e da italiano che vive all’estero lo coglie con

maggiore acutezza (insomma da lontano avverte la puzza che noi non possiamo più

sentire), con un senso di urgenza che bene o male traspare nel documentario. A

Gandini viene rimproverato di non essersi schierato (troppo) apertamente. Ma

Gandini – come tutti noi – potrebbe eventualmente permettersi il lusso di non

riconoscersi in nessuno degli schieramenti politici presenti in Italia. E

perché poi dovrebbe schierarsi?

Il dato di fondo è che intorno a noi

non vige solo una censura istituzionale, ma una ben più radicata e insidiosa

autocensura che induce – mai verbo fu più calzante – ad avere un’opinione a

tutti i costi e di solito in linea con i dettami di qualcuno, ad appartenere a

una fazione anche quando non ce n’è bisogno, anche quando non ci sono fazioni o

schieramenti in campo. È come quando a fine film (o inizio, come sopra) ti

chiedono se il film ti è piaciuto… una violenza e una grossolaneria alla quale

il più delle volte non puoi rispondere, semplicemente perché non lo sai.